6.2.4 Speiseraum / Mensa, RG B5

Bitte lesen Sie zunächst auch die allgemein gültigen Hinweise im Kapitel 6.2.

Mensen gehören - neben Sporthallen, Eingangshallen, Treppen und Fluren - zu den regelmäßig wegen zu lauter Geräusche beanstandeten Räumen. Das Kommunikationsbedürfnis der Nutzerinnen und auch die Kommunikationsmöglichkeiten sind in der Mensa deutlich höher als in Unterricht oder Vorlesung. Für das Miteinander der Nutzerinnen ist ein gemeinsames Speisen weit hilfreicher als nur eine Nahrungsaufnahme. Hinzu kommt, dass in lauten Räumen bestimmte Personen (z. B. mit Autismus-Spektrum-Störungen) praktisch vom Essen ausgeschlossen sind.

Zu den Schallpegeln in Mensen läuft derzeit eine umfangreiche Daten-Erhebung mit bisher (Stand Februar 2025) 39 KiTas, Schulen und OGS-Bereichen. Daraus stammen die folgenden Daten, für die eine spätere eigenständige Veröffentlichung vorgesehen ist. 15 der untersuchten Räume haben nur Volumina zwischen 100 und 400 m³, aber 11 Räume umfassen auch mehr als 1000 m³. Extremer Einzelfall ist eine Mensa mit über 2900 m³.

Seit April 2025 beteiligen sich an der Datenerhebung bundesweit auch wieder etliche Akustik-Fachkolleginnen. Innerhalb von nur zwei Wochen ist der Datenbestand schon auf 69 Datensätze angewachsen. Der letzte Einsende-Termin ist für Ende Mai angesetzt. Danach werden die hier gezeigten Daten aktualisiert. Man kann gespannt sein, ob die Beteiligung prozentual ähnlich hoch wird, wie seinerzeit bei den Klassenraum-Nachhallzeiten…

Bei allen diesen Messungen kam bisher ganz eindeutig heraus:

NOCH NIE hat sich in Mensen jemand über

zu leise Geräusche oder

zu kurze Nachhallzeiten

beschwert!

Abbildung 6.2.4.1 Häufigkeitsverteilung der Volumina von 39 Mensen bei einer Klassen-Stufung von jeweils

100 m³ mit dem Mittelwert Vm = 780 m³.

Hinweis: Inzwischen liegen Daten aus insgesamt 183 Mensen vor. Sie sind aber bisher noch nicht veröffentlicht und werden hier deshalb (noch) nicht

dargestellt.

Ähnlich stark streuen auch die in diesen Mensen gemessenen Nachhallzeiten. Hier liegen 43 Messungen vor, weil in bisher vier Räumen sowohl vor als auch nach einer (durch die Messungen veranlassten) Sanierung gemessen wurden. Im folgenden Diagramm sind sie nach den Mittelwerten über die vier Oktaven von 250 Hz bis 2000 Hz sortiert.

Abbildung 6.2.4.2 Häufigkeitsverteilung der Nachhallzeiten von 43 Messungen in Mensen bei einer

Klassen-Stufung von jeweils 0,05 s mit dem Mittelwert Tm,B5 = 0,89 s.

Hinweis: Inzwischen liegen Daten aus insgesamt 183 Mensen vor. Sie sind aber bisher noch

nicht veröffentlicht und werden hier deshalb (noch) nicht dargestellt.

Obwohl beide Häufigkeitsverteilungen ähnlich „schief“ aussehen und auch jeweils einen „Ausreißer“ aufweisen, besteht bei weitem nicht der Zusammenhang, dass die kleinsten Mensen die kürzesten Nachhallzeiten haben und die größten entsprechend die längsten. Ganz im Gegenteil, denn die kürzeste Nachhallzeit stammt aus einer Mensa mit etwa 350 m³ aber die mit der längsten Nachhallzeit hat gerade einmal das doppelte Volumen. Die zehn längsten und die zehn kürzesten Nachhallzeiten der bisher untersuchten Räume sind in den beiden folgenden Diagrammen im gleichen Maßstab dargestellt.

Abbildung 6.2.4.3 zehn längste (links)

und zehn kürzeste (rechts)

Nachhallzeiten aus 43 Messungen in Mensen

Auch aufgeteilt nach den unterschiedlichen Volumina der Mensen wurden entsprechende Darstellungen angefertigt. Wegen der größeren Häufigkeiten sind hier nur die Raumgrößen von 500 bis 999 m³ und von 1000 bis 1999 m³ ausgewählt.

Abbildung 6.2.4.4 Nachhallzeiten aus Mensen

mit 500…999 m² (links) mit 1000…1999 m³ (rechts)

Alle vier Abbildungen zeigen also in der Summe, dass man durchaus kleine Mensen akustisch schlecht aber auch große Mensen gut planen kann. Dabei sind die akustisch guten Mensen keine "Zufallstreffer", sondern lediglich das Ergebnis einer sachgerechten Planung. Die dann notwendigen Maßnahmen sind weitaus kostengünstiger, als eine spätere (dann vielfach auch gestalterisch unbefriedigende) Nachbesserung.

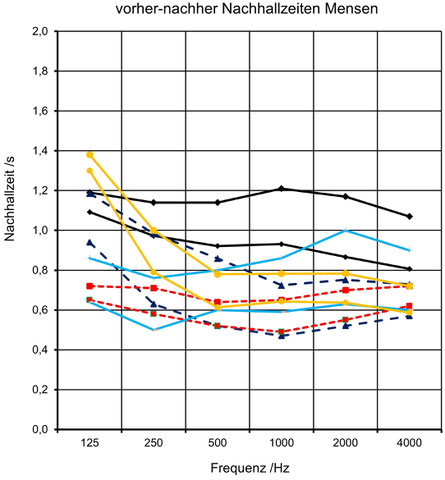

Um den Planerinnen „Mut zu machen“ sind im folgenden Diagramm für die bisher

vier bei der Sanierung betreuten Mensen auch die Vorher-Nachher-Werte dargestellt.

Das oberste schwarze Kurvenpaar gehört zur größten bisher gemessenen Mensa mit einem Volumen über 2900 m³. Alle Räume erfüllen jetzt die jeweils zugehörigen Anforderungen der Raumgruppe B5. In keinem der Fälle wurden bei den Nachbesserungen Änderungen an den Decken vorgenommen, sondern in allen Fällen ausschließlich Ergänzungen mit schallabsorbierenden Wandpaneelen.

Daraus folgt (mal wieder):

großflächige Absorber an der Decke sind für die vertikale Schalldämpfung nötig,

aber auch (nicht ganz so große) an den Wänden für die horizontale Schalldämpfung.

·

Bei Mensen mit kleinen Grundflächen ist der prozentuale Anteil der Wandflächen höher als bei

großen Grundflächen. Entsprechend kommt bei kleinen

Mensen der Schallabsorption an den

Wänden eine (noch) größere Bedeutung zu.

·

Auch bei Mensen mit großer Höhe ist der prozentuale Anteil der Wandflächen höher als bei

geringer Höhe. Entsprechend kommt gerade bei hohen Mensen der Schallabsorption an den

Wänden eine (noch) größere Bedeutung zu.

·

Bei Mensen mit geringer Höhe ist die Anforderung an das einzuhaltende

A/V-Verhältnis schärfer.

Dann wird bei gleichem Volumen insgesamt mehr Schallabsorptionsfläche benötigt.

Das sind Gründe dafür, für die Schallabsorption - und damit für die Lärmminderung - in Mensen große Flächen an Decke und Wänden mit höchstabsorbierenden Materialien (αw ≥ 0,85) zu belegen. Weiterhin ist bei Bau und Ausstattung auf eine möglichst geringe Geräuschentwicklung bei der späteren Nutzung zu achten. Hier spielt einerseits der Bodenbelag eine maßgebliche Rolle, andererseits sind aber auch bei Tischen und Stühlen, bei Besteckbehältern und Geschirrwagen technische Maßnahmen sinnvoll und möglich.

Beobachtungen aus den Schallpegel-Messungen im Hinblick auf baulich-technische Maßnahmen:

· Holz-Stühle sind leiser als Stahl-Stühle.

·

Stühle/Hocker mit Kufen sind leiser als mit vier Beinen

sie „rubbeln“ weniger auf dem Boden.

· Stühle mit Griffloch in der Lehne lassen sich besser hantieren als ohne.

·

Wenn das Griffloch kurz über der Sitzfläche ist, klemmt die Lehne unter dem Arm;

der Stuhl ist damit leichter einhändig zu positionieren.

·

Eine

Aufstellung der Tische mit vier bis maximal sechs Plätzen führt zu einem leiseren Verhalten

dort sitzender Personen als an längeren Tischreihen. (Das gilt auch für erwachsene Personen).

Abbildung 6.2.4.6: Kleinere Tische schaffen leisere Situationen

Abbildung 6.2.4.7: Auch Raum-Zonierungen sind dabei hilfreich, kleinere Bereiche zu schaffen

· Das Klappern von Geschirr und Besteck ist deutlich geringer, wenn die Tischoberflächen nicht aus hartem Holz oder Kunststoff bestehen, sondern aus Tisch-Linoleum oder wenn sie mit Wachstuch / dicker PE-Folie abgedeckt werden. Letzteres wurde in etlichen Sanierungsfällen mit Erfolg angewendet und von den Nutzerinnen positiv bewertet.

· Wenn man die Edelstahl-Behälter für die Besteck-Rückgabe mit Spülwasser füllt, fällt das Besteck nicht hinein, sondern es gleitet.

· Die Türen der Küche und der Spülküche stehen während der Essenszeiten offen, um Speisen nachzufüllen und Wagen mit Geschirr in die Spülküche zu bringen. Die Rollläden der Ausgaben stehen auch dann offen, wenn gar keine Ausgabe erfolgt. Dadurch gelangen die Geräusche aus der Küche - und insbesondere aus der Spülküche (!) - in die Mensa. Die Spülküche ist regelmäßig der lauteste Raum im gesamten Mensa-Bereich. Darauf wird im Kapitel 6.2.5 genauer eingegangen. Pegelminderungen, die dort (auch im Sinne der Arbeitsplatz-Ergonomie) erreicht werden können, wirken sich sofort auch auf die ganze Mensa aus.

Abbildung 6.2.4.8: Die offenen Türen der Küche und Spülküche sowie offene Ausgaben bewirken Schallabstrahlungen aus der Küche und der Spülküche

Abbildung 6.2.4.9: Schallpegel-Zeit-Verläufe aus zwei Messungen in derselben Grundschul-Mensa zu unterschiedlichen Zeiten: Klassenstufen 1 und 2 als geschlossene Gruppe (wird deutlich lauter, wenn die Kinder nach dem Essen noch im Raum bleiben müssen) sowie Klassenstufen 3 und 4 im „Free Flow“ (nach 10 Minuten, dem "ersten Ansturm", ebbt der Pegel ab).

Beobachtungen aus den Messungen im Hinblick auf Organisation der Abläufe:

· Relativ laut ist es zu Beginn einer Essensphase, wenn sich vor der Ausgabe ein Stau bildet.

· „Free Flow“ ist leiser als „organisiertes Antreten“.

·

Wenn mit günstiger Aufstellung der Bain-Marie-Behälter eine guter Zugang zu den

Speisen

vorhanden ist und wenn eine günstige Reihenfolge von "Geschirr nehmen - Essen auffüllen -

Besteck nehmen" besteht, bildet sich fast kein Stau und der Ablauf wird ruhiger.

Eine kürzlich erlebte rühmliche Ausnahme-Mensa

Bisher in erst einem Fall wurde (weiter im Süden Deutschlands) in einer Mensa eine architektonisch geschickte Raumanordnung geplant und gebaut, bei welcher die Essen-Ausgabe und die Geschirr-Rücknahme vom eigentlichen Speisebereich abgekoppelt sind. Mehr dazu auch im Kapitel 6.3.3.

Abbildung 6.2.4.10: Innenansichten einer Mensa mit besonders niedrigen Nutzungsgeräuschen

Die Decke ist vollflächig höchstgradig schallabsorbierend belegt, schallabsorbierende Wandpaneele befinden sich teilflächig an drei Seiten. Am Fußboden liegen Fliesen mit Fugen (also ein nicht gerade leiser Belag). Eigentlich hat diese Mensa keine andere Ausstattung als andere Mensen ähnlicher Qualität auch. Mit Tist,B5 = 0,95 s ist die Nachhallzeit um 0,2 s länger als der Sollwert für die Raumgruppe B5. Auch im Verhältnis zu anderen Mensen ähnlicher Höhe (und damit ähnlicher Soll-Nachhallzeit) nach Abbildung 6.2.4.11 schneidet sie nicht als die beste Mensa ab. Dennoch wird diese Mensa seit der Inbetriebnahme von den aufsichtführenden Lehrkräften (trotz des harten Bodenbelages) für ihre leisen Nutzungsgeräusche gelobt. In Spektrum Hören hat damals der Projektsteuerer über seine Beobachtungen anlässlich der Einweihungsfeier berichtet.

Abbildung 6.2.4.11:

Vergleich

der Nachhallzeiten

verschiedener Mensen

mit Raumhöhen von

4,0 m bis 4,5 m und

Tsoll,B5 = 0,75 s

Der Grund findet sich nach bisherigen Erkenntnissen in der Trennung der Bereiche für die Aus- und Rückgabe einerseits und für das Essen andererseits! Siehe auch Abbildung 6.2.4.10 links mit Blick vom Speisebereich auf die beiden Türen zum Ausgabe- und Rücknahmebereich. Diese Trennung hat für die tägliche Mensa-Nutzung den Vorteil, dass die Geräusche aus der Küche und Spülküche und auch die Gespräche in der unruhigen Schlange der Wartenden nicht direkt in den Speisebereich gelangen. Dort ist das Verhalten (nach dem Lombard-Effekt) ebenfalls ruhiger; die aufsichtführenden Lehrerinnen sprachen von „gesitteter“. Weitere Vorteile werden im Kapitel 6.3.3 beschrieben.

Abbildung 6.2.4.12:

Grundriss der „besonders leisen“ Mensa mit Kennzeichnung der Wegeführung vom Windfang durch den Ausgabe- /Rücknahmebereich in den Speisebereich.

Zur Anordnung von Küchen und Spülküchen vergleiche auch die weiteren Grundrisse in Abbildung 6.2.5.4 im folgenden Kapitel

Die blauen Abschirmwände nach Abbildung 6.2.4.7 rechts haben anscheinend eine ähnliche Wirkung. Auch in der dortigen Mensa wurden ungewöhnlich niedrige Nutzungsgeräusche gemessen (jedoch nicht mit so einhelligem Lob der Lehrerinnen).

Erst ein Einzelfall:

Unter den bisher 49 eigenen Messungen und Beobachtungen in Mensen ist dieser Fall einer echten räumlichen Trennung nur einmal aufgetreten. Dagegen wurden in vielen anderen Fällen (mehrfach

während der jeweiligen Essenszeiten) sehr laute Geräuschübertragungen aus der Küche und insbesondere aus der Spülküche festgestellt. Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.5.

|

Was ist bei Mensen und

Speiseräumen zu tun? |

Wenn Sie einzelne Kapitel als PDF-Datei zum Ausdrucken zugesandt erhalten möchten,

dann schreiben Sie mir bitte eine E-Mail.

Stand 2025-10-23

Anschrift:

Rethwisch 10

25497 Prisdorf

Kontakt:

Tel.: 04101 79 37 56

Mail: post(@)carsten-ruhe(.)de

Öffnungszeiten:

von Montag bis Sonntag

von 08:00 bis 22:00

Steuer-Nummer:

UStID.: DE134438564